仮説検証ブートキャンプ2024 パネルディスカッション 鼎談記事

将来が予測困難なVUCA(Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性))の時代においては、DX実現を支えるだけでなく事業、社会、組織変革のために、『顧客起点と共創を前提に、仮説⇔検証プロセスを素早く繰り返す』アプローチがとても重要になります。この方法のベースにあるのは、人間中心デザイン(HCD)のマインドと基礎知識です。

HCS共創機構は、EdgeTech+2024(一般社団法人組込システム技術協会:JASA 主催)において、「仮説検証ブートキャンプ」イベントを共催し、人間中心デザインに関するパネルディスカス形式のセミナーを開催しました。

パネリスト

| 勝沼 潤 氏 | 日本電気株式会社(NEC) コーポレートエグゼクティブ 兼 チーフデザインオフィサー 一般社団法人 人間中心社会共創機構(HCS共創機構) 理事 |

| 篠原 稔和 氏 | ソシオメディア株式会社代表取締役 NPO法人人間中心設計推進機構(HCD-Net) 理事長 |

| 田丸 喜一郎 氏 (モデレーター) | 一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会(DEOS協会)副理事長 一般社団法人 人間中心社会共創機構(HCS共創機構)副理事長 |

はじめに ポジショニングトーク

● 田丸 氏:パネルディスカッションの方のモデレーターを務めさせていただきます、田丸です。

実はこの同じ会場で13時15分から「仮設検証ブートキャンプ2024」の最終の成果報告会というのを開催する予定にしております。このパネルディスカッションを聞いた後に午後にも参加いただくと、より楽しく理解をしながら、ご参加もいただけるのかなと思っております。

では、早速でございますけれども、まずパネリストの方からポジショニングトークをいただければと思いますので、まず勝沼さんの方からよろしくお願いいたします。

● 勝沼 氏: はい、皆さん、こんにちは。NECの勝沼です。今日はどうぞよろしくお願いします。

まず、簡単に私の経歴を紹介させていただきます。私は美大を卒業後、NECデザインに入社して、主に携帯電話やPCなどのコンシューマープロダクトのデザインを担当していました。その後、ソニーに移り、ホームプロダクトやモバイル製品、さらにコミュニケーションデザインの分野にも携わりました。独立してデザインスタジオを運営していた時期もありますが、2020年にNECからお声がけいただき、再び戻ってきました。戻ってきてからは、デザインの統括を任され、2022年からはコーポレートエグゼクティブとしてNEC全体のデザイン、コミュニケーション、ブランド戦略を統括し、2023年からはチーフデザインオフィサーも務めています。また、人間中心社会共創機構の理事としても活動しています。

《NECのパーパスとデザインの役割》

NECのパーパス、つまり企業の存在意義は『安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指す』ことです。これが、私たちの活動全体の基盤となっています。そして、このパーパスを体現するため、デザインが果たす役割は非常に大きいと考えています。NECは創業から125年の歴史を持つ企業で、技術革新を通じて社会価値を創造してきました。現在はITサービスや社会インフラの2つの事業領域に加えて、ヘルスケア・ライフサイエンス事業を含む次の柱となる新規事業でB2B事業を展開しています。また、研究所も持っており、特にAIやセキュリティ、バイオメトリックス技術を推進しています。

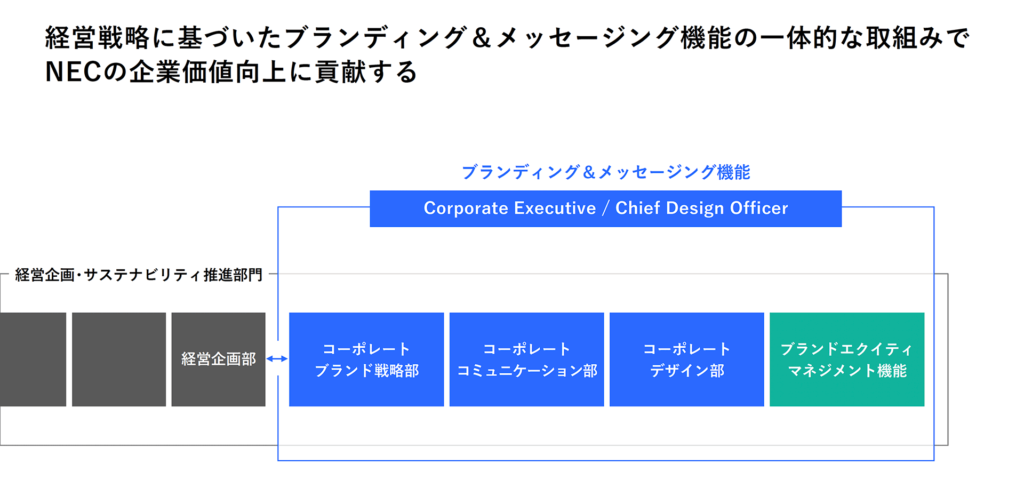

《デザインを経営に統合する取り組み》

NECでは、デザイン、コミュニケーション、ブランド戦略の機能が経営企画部門に位置付けられています。この配置は非常にユニークだと思っています。デザインを単なる見た目の話にとどめるのではなく、経営戦略と直結させることで、企業価値の向上に直結するような活動が可能になります。特にブランドエクイティマネジメント機能というのが少々目を引くと思うのですが、デザインやブランディングを通じて、企業価値を高めることを可視化し、次の経営のうち手につなげることを考えています。

また具体的な活動では、企業の姿勢をさまざまなタッチポイント通じて、統一された企業イメージで伝えています。大きく分けると4領域で、社長発信、IRなどコーポレートとしての発信、『BluStellar』のブランディングなどのマーケティングコミュニケーション、製品・サービス・ソリューションのデザイン、NECとしての表現のルールつくりや文化醸成などの基盤つくりです。

《デザイン教育の全社展開》

なお上記の基盤つくりの部分ですが、NECでは、デザインのスキルや考え方を全社員に広める取り組みをしています。『サービスデザイン』の考え方を全社員に共有しようとしています。デザインスキルはデザイナーだけのものではありません。営業やSE、マーケティングなど、すべての部門がサービスデザインの基礎を学び、人間中心の視点で考えられるようになることが重要だと考えています。この取り組みを通じて、NEC全体が顧客の本質的なニーズを捉え、より良いソリューションを提供できる組織へと進化することを目指しています。具体的には、社員向けのEラーニングや研修プログラムを提供しています。基礎から始め、応用スキルを学べる仕組みも用意しています。

《未来に向けた挑戦、今後の目標》

デザインを通じて、NECが目指す社会価値創造をさらに推進していきたいと考えています。AI時代において、人間がいかに人間性を発揮できる社会を作れるか。そのために、デザインが果たすべき役割はますます重要になってくると感じています。また、NEC内部だけでなく、社会全体に向けて人間中心のデザイン文化を広めることにも力を入れたいです。

● 田丸 氏:ありがとうございました。続きまして、もう一人のパネリストの方、篠原さんからポジショニングトークお願いいたします。

● 篠原 氏:では、まず自己紹介ですが、私はソシオメディア株式会社という、デジタルのデザインコンサルティングを行う会社を経営しています。同時に、NPO法人人間中心設計推進機構(HCD-Net)の理事長を務めております。その他にも、自治体や大学のアドバイザー、総務省や経産省のアドバイザーもやらせていただいています。

今日は、人間中心設計推進機構で起きていることを中心に、仮説検証というテーマと絡めて共有したいと思います。この団体は2005年にスタートし、来年で20周年を迎えます。当初は、エンジニアやデザイナーの間でユーザビリティや使い勝手を考える動きが主流でしたが、今ではWebデザイナー、データアナリスト、さらには営業や人事の方々にもその活動が広がっています。現時点で会員数は約1,200名、専門家認定の取得者も約2,230名に達しています。

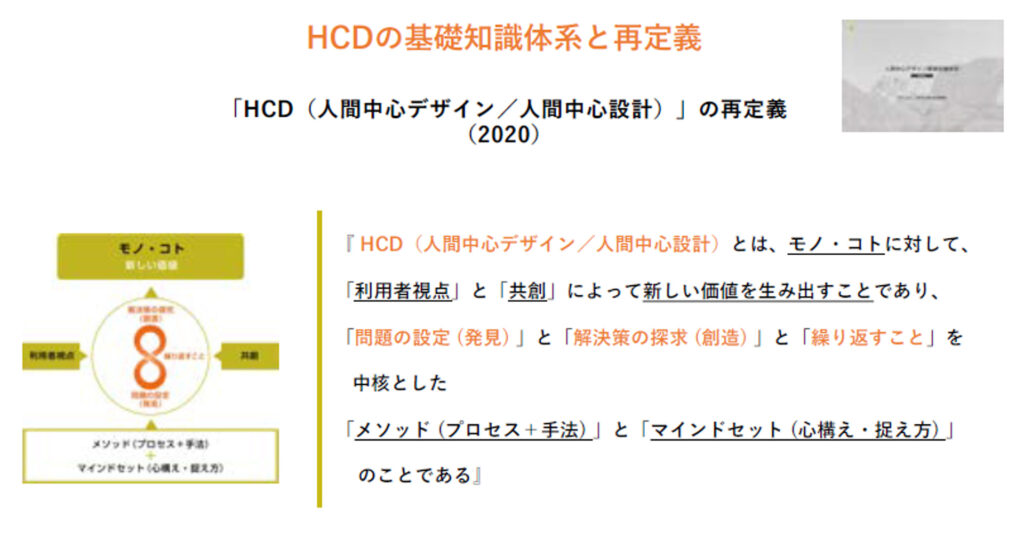

《HCDの知識体系の構築とその核》

人間中心設計(HCD)の考え方が多様な分野に広がっています。そして、このHCDという考え方をより多くの人に広めるために、7年前に『HCD基礎知識体系』をまとめました。この中で、HCDを『モノ、コトに対して利用者視点と共創によって新しい価値を生み出す』と定義しました。その中核は、問題を発見し、その解決策を探求するプロセスを繰り返すことです。この『繰り返し』という部分が重要で、これを具体化する手法として、ペルソナ設計やインタビュー、ストーリーボードなどがあります。そして、解決策をアクティングアウト、つまり寸劇のようにして検証する方法も取り入れています。こうした知識と手法は、デザイナーだけでなく、企業の全体に共有することでより大きな効果を発揮します。

《欧米企業の事例と全社員教育の重要性》

欧米の企業、たとえばIBMなどは、38万人もの社員が全員HCDの教育を受けるプログラムを実施しています。これによって、会社全体がデザイン思考や仮説検証の文化を組織として共有でます。日本でもそういった動きが必要です。私たちも、HCD-Netを通じて専門知識を広めるだけでなく、全社員が知っておくべき基礎的な考え方、取り組み方として浸透させたいと思っています。

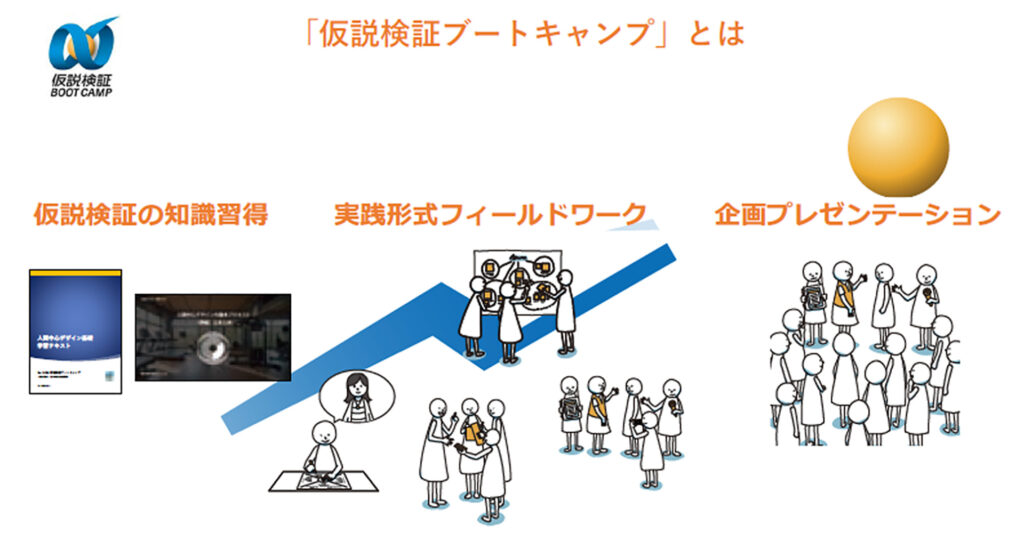

《仮説検証ブートキャンプの取り組み》

その一環として、今回の『仮説検証ブートキャンプ』があります。10チーム、59名の方々が参加し、HCDの専門家がファシリテーターとしてサポートしました。三つのステップに分かれたプログラムでは、まずHCD基礎検定で基礎知識を習得し、その後、ワークショップを通じて実践的なスキルを学びました。具体的には「ペルソナを作成し、インタビューを行い、仮説を検証するためのストーリーボードを作成。さらに、アクティングアウトによって解決策を寸劇として表現しました。この過程で、参加者たちはチームで議論を重ね、仮説検証のスキルを高めていきました。

《仮説検証の本質と意義》

仮説検証は、単なるデザインやエンジニアリングのプロセスではありません。それは、問題の本質に迫り、より良い解決策を見つけるための往復運動そのものです。このスキルは業務だけでなく、日常生活や地域活動でも応用できる汎用的な能力です。どんな状況でも活用できそうで、こうした取り組みを通じて、個々人だけでなく、企業や社会全体が成長できることを目指しています。

● 総括(事務局追記):お二人のポジショニングトークは、AI活用時代における仮説検証(プロセス)の重要性を明確にしました。勝沼氏はNECでの実践的な取り組みを通じて、デザインとHCDがいかに経営戦略の一環として機能するかを示しました。一方、篠原氏は、HCDを基盤とした知識体系の重要性と、それを普及させるための教育の必要性を強調しました。両者の発言は、仮説検証が単なる技術や手法ではなく、組織文化として浸透し、企業全体の成長に貢献する可能性を示唆しています。

パネルディカッション

1. 仮説検証の基礎と重要性

● 田丸 氏:まずは仮説検証というテーマについて、それぞれの視点からお話しいただけますか。

● 勝沼 氏:NECの具体的な取り組みに「クライアントゼロ」があります。まずNECがゼロ番目のクライアントとして、先んじて仮説検証を繰り返し、課題に取り組んでいます。そこで得た「活きた」経験をリファレンスとしてお客様や社会に提供しています。この社内での実践こそ、仮説検証の身近な一例と言えます。新事業開発においても、アジャイルに研究開発とビジネス開発を同時に進め、現場での実地試験を通じて得た結果を再度検証します。

● 篠原 氏:仮説検証の核は、問題発見と解決策の探求を繰り返す『ループ』にあります。HCDのフレームワークもこの考え方に基づいており、欧米の成熟企業ではこれを全社員教育に取り入れ、企業全体のレベルアップを図っています。特にAI時代では、迅速に正しい仮説を立て直すスキルが重要になっています。実際に、仮説検証のスキルを持つ人材が増えることで、企業の成長速度が大幅に加速する例も見られます。

● 田丸 氏:仮説検証は幅広い分野で有効ですね。アジャイルとの関係についてはいかがでしょうか。

● 篠原 氏:アジャイルは迅速なPDCAサイクルを特徴としていますが、丁寧な検証が欠ける場合もあります。特に運用段階での検証を重視し、高速かつ正確なプロセスを確立することが大切です。アジャイルの成功には、チーム全体のマインドセットと、個々のメンバーが持つ仮説検証の技術が欠かせません。

● 勝沼 氏:その通りですね。NECでも、開発段階だけでなく運用フェーズで得られるデータを基に改善を続ける重要性を感じています。たとえば、フィードバックを早期に収集し、それを製品やサービスの次のバージョンに反映する仕組みを整えています。

2. AI活用時代における仮説検証

● 田丸 氏:AIが進化する中で、仮説検証はどう活用されていますか。

● 篠原 氏:AIはペルソナ設計に役立ちます。たとえば仮想ユーザーを設定する際、AIでデータを解析し、より正確な仮説を立てられるようになりました。ただし、AIが提供する結果を盲信せず、複数回の検証が必要です。特に、バイアスが含まれるデータに依存しすぎると誤った方向に進む可能性があります。私たちは、AIが生成するペルソナに対しても、実際のユーザー調査で得たフィードバックを取り入れて調整しています。

● 勝沼 氏:AIと人間の役割分担が重要です。AIは仮説を立てる一助となりますが、結果を検証し、目的に適したかを判断するのは人間の役割です。この協働がAI時代における新しい価値を生むと考えています。さらに、AIの結果をチームで議論することで、新たな視点が生まれる可能性も高まります。このような取り組みが、企業内での仮説検証の質をさらに高めるのではないでしょうか。

● 田丸 氏:AIの仮説結果をどう受け止めるかが鍵ですね。

● 篠原 氏:その通りです。AIを仮説生成の補助ツールと見なし、検証を繰り返すことで、バイアスを最小限に抑えた精度の高い仮説検証が可能になります。こうしたアプローチは、企業の競争力を大きく向上させる可能性があります。また、AIを適切に活用することで、仮説検証のスピードと精度が同時に向上することも期待できます。

3. DevOpsにおけるOpsの重要性

● 田丸 氏:開発から運用に至るまで、仮説検証はどのように活用されていますか。

● 篠原 氏:DevOpsのOps(運用)は特に重要です。運用中に得られるデータやフィードバックを基に継続的に仮説を立て直し、改善を進めることが成功の鍵です。運用段階での迅速な対応が価値創造を支えます。特に、現場で得られるリアルタイムなデータを活用して、具体的な問題解決につなげることが求められます。

● 勝沼 氏:NECでは、自社の運用(クライアントゼロ)で得た知見を活用して製品改善を進めています。運用中に発生する課題を迅速にフィードバックし、次の開発に反映する仕組みを強化することが、持続的な価値創造の鍵だと考えています。

● 田丸 氏:運用段階で仮説検証を取り入れる意義が明確ですね。

● 篠原 氏:そうですね。特に仮説検証のスキルを運用担当者にも浸透させることで、より質の高い改善が期待できます。運用部門での仮説検証が成功すれば、企業全体の競争力が飛躍的に向上します。

4. 仮説検証と人材育成

● 田丸 氏:仮説検証のノウハウを社員に教育する取り組みについて教えてくだい。

● 勝沼 氏:NECでは、全社員向けにサービスデザインの基礎知識を学べる教育プログラムを実施しています。営業職や非技術職など職種を問わず、顧客の潜在的なニーズを引き出し、課題解決に結びつけるスキルを身につけています。

● 篠原 氏:HCDの学びは、業務に限らず日常生活でも応用可能です。参加者から『地域活動で役立てた』という声もあり、仮説検証のスキルが個人や社会全体の成長につながることを感じています。教育を通じて社員一人ひとりの意識改革を促進することが重要です。さらに、実践を通じて仮説検証のスキルを深める仕組みも必要です。

5. アクティングアウトの実践と成果発表

● 田丸 氏:本日のプレゼンテーションでのアクティングアウト(寸劇形式の成果発表)の見どころを教えてください。

● 篠原 氏:各チームが同じ課題に対して異なる解決策を提示します。その多様性に注目していただきたいです。また、人工物役としてソリューションを演じる点にも注目してほしいです。

● 勝沼 氏:まずは純粋に楽しんでいただき、提案内容と自分自身の考えを比較することで、新たな気づきを得られると思います。こうした取り組みが、より実践的な学びを提供することを実感していただけるはずです。実際に、参加者が得た洞察を自分の仕事にどう活かすかを考えるきっかけにしていただければと思います。

まとめ

● 田丸 氏:仮説検証のプロセスは、AI時代における革新と競争力向上の鍵となります。本日のお話を通じて、仮説検証やHCDの価値が明確になったのではないでしょうか。ありがとうございました。

● 全員:ありがとうございました。