HCD基礎検定とは

「人間中心デザイン(HCD)基礎知識体系」をベースとした検定試験制度です。2020年にNPO法人人間中心設計推進機構(HCD-Net)のHCD専門資格認定センター内WGグループが、HCDに関する基礎知識体系をまとめるとともに、制定した検定試験です。

HCS共創機構が問題のライセンスを受け実施します。

さまざまな領域の関連団体・関係者と連携し、組織や社会の変革のために、幅広い領域(メーカー/サービス業/医療/教育/行政など)、職種(企画/技術者/品質保証/調達/営業/サービスなど)の方々にHCDの基礎知識とマインドを学ぶ機会をご提供し、広げることがねらいです。

すべての産業領域に役立つHCDの活動は、IT産業をはじめ、Webシステム、医療機器、日用品、サービス産業等、あらゆる産業に向けて、積極的、継続的に展開されています。

また、HCDは近年HCS(Human Centered Society:人間中心社会)へとスコープが拡大し、経営/事業コンサルティング領域においても「人間中心の社会」を目指すためのアプローチ方法としてHCD領域へ参画し始めています。各専門領域資格の判定項目としてもHCDの考え方やスキルを採用し始めるなど、各業界の多様な領域や課題解決に活用できるHCDへの取組みスピードが速まっています。

このような産業界の動向に対応するべく「HCD基礎検定」は、全産業界のジェネラリスト向けに「HCDの基礎知識とマインドセット(考え方)」の核を一人でも多くの方に伝えるために実施されます。

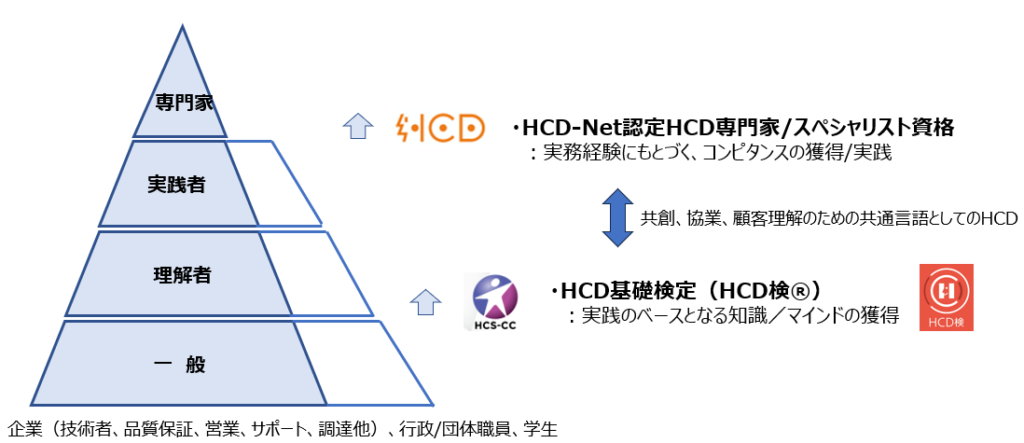

HCD基礎検定の位置づけ

HCD 基礎検定は、HCDの専門家やUI/UXデザイナーと効果的・効率的に協業・共創を進めたい人や、自らの業務に人間中心デザインの考え方と知識を活かしたい人のために、HCDとは何かを理解し自分にとっての必要性、取り組む意義を理解する学びと気づきの場でもあります。

現在、いろいろな企業や団体でHCD専門家やUXデザイナーらが活躍されています。専門家は実務経験を通したコンピタンスの獲得をもとに認定されます。一方で、HCD基礎検定は、HCD実践のベースとなる基礎知識やマインドの獲得で認定されます。

HCDに関する共通言語、マインドがあることにより、顧客理解など実践の場における専門家やデザイナーとの協業、共創がより効果的、効率的になります。

HCD基礎検定の紹介

(千葉工業大学 教授 安藤昌也 氏)

受験メリット

ビジネスパーソン受験者にとって

- HCDの基礎知識やプロセスを体系的に学ぶきっかけになります

- HCDの専門家やUI/UXデザイナーとの協業が、知識・マインドの共有により円滑になります

- キャリアパスとして、専門家を目指すためのファーストステップとしても位置づけられます

- キャリアアップとして、部門横断的な人材に必要な知識/マインドの獲得とコンピタンス醸成のきっかけになります

学生受験者にとって

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代に必須となるHCDの基礎知識や実践プロセスを体系的に学べます

- 多様な領域、職種で求められる、HCDやUXデザインなどの基礎知識・マインドセットを持つ人材資格として、就職時にアピールできます

- 製品やサービスの企画・設計や開発・評価に関わるジョブの基礎知識を獲得できます

受験者に共通して

- 事前学習システム(動画教材、テキスト、学習の手引き)を使って、人間中心デザインの基礎知識を、いつでもどこでも自分のペースで学ぶことができます

- HCD基礎検定合格者は、一般社団法人ウェブ解析士協会が主催する認定ウェブ解析士試験受験においてインセンティブがあります(詳しくは事務局までお問い合わせください)

企業にとって

- DXの実現、製品・サービスの構築に必須の基礎知識・マインドセットを持ち、利用者視点で考えられる人材が育成できます

- 専門家やデザイナーとの共通言語の獲得により、協業、共創が効率的、効果的になります

- デザイン思考、UXデザインなどのHCD関連社内研修との組み合わせで成果確認指標になります

- 新入社員の基礎教育カリキュラムやリスキリング教育に有効な組み込みが可能です

- 利用者中心の製品・サービスの実現に積極的な企業としての(ブランド)価値向上につながります

行政・自治体にとって

- DX、デザイン経営実現に必須の基礎知識・マインドセットを持ち、利用者視点で考えられる人材が育成できます

- 職員における利用者中心のマインドセットの醸成およびリテラシーの底上げにつながります

- デザイン思考などのHCD関連職員研修との組み合わせで成果確認指標になります

- 利用者中心のサービスの実現に積極的な団体としての価値向上につながります利用者中心の製品・サービスの実現に積極的な企業としての(ブランド)価値向上につながります

教育機関にとって

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代に求められる、さまざまな人の経験価値を高める業務のリテラシーを身につけることができます

- 多様な領域、職種で求められる、HCDやUXデザインなどの基礎知識・マインドセットを持つ資格として、就職時に学生がアピールできます

- これからの時代に有用なHCDやUXデザインなどの基礎知識獲得・マインドセット育成教育に取り込んでいる実績を企業、高校生などにアピールできます

- 人間科学領域、社会科学領域の学生にとっても、理系やデザイン系の人々と共創して新たな社会を創り上げるためのジョブを知るきっかけになります

出題方針と出題範囲

出題方針

HCD基礎検定の目的と出題方針

- このHCD基礎検定では、人間中心デザインの理念を理解し、HCD専門家との共通言語・知識・マインドを持つことを目的としています。

- 設計する際に考慮すべき、人間の身体的・認知的などの諸特性・限界を理解していることが必要です。

- 人間中心デザインの各段階における活動で用いる代表的な手法などについて、その専門用語を正しく理解していること、また、それらがどのような背景・必要性により生じたのかについて理解し、実務上のポイントを説明できることが必要です。

問題タイプ

- (A)意味:人間中心デザインの専門用語の意味を正しく説明できるかを問う問題

- (B)実務のポイント:人間中心デザインに必要な活動等の留意点を正しく説明できるかを問う問題

- (C)背景や必要性:人間中心デザインに関する代表的な手法等が生まれた背景や必要性を正しく説明できるかを問う問題

出題範囲

HCD基礎検定の出題範囲はこちらです。

なお、出題範囲は社会や技術の動向を踏まえて随時見直すものとし、内容の追加、変更、削除などを行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

1.理念

1-1 人間中心デザインの理念

- 人間中心デザインの理念と社会的意義

- 【キーワード】利用者視点、共創、新しい価値、問題の設定(発見)、解決策の探求(創造)、繰り返すこと、メソッド(プロセスと手法)、マインドセット(心構え、捉え方)、人間中心設計(ISO9241-210)、デザイン経営

- 人間中心デザインの定義と基本プロセス

- 【キーワード】利用者視点、共創、新しい価値、問題の設定(発見)、解決策の探求(創造)、繰り返すこと

- 人間中心デザイン実践者のマインドセットと倫理

- 【キーワード】「相手の立場に立って考えられること」、「人を思いやること」、「当事者意識を持つこと」、HCD専門家の倫理(HCD専門家倫理規範)、人間中心AI、ダークパターン

1-2 関連する考え方との共通性

- 利用者視点と共創の観点からの人間中心デザイン共通する考え方など

- 【キーワード】利用者視点:サービスデザイン、カスタマーエクスペリエンス(CX)、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)、共創:参加型デザイン、コ・デザイン

2.計画

2-1 人間中心デザインの計画

- 計画、要求定義、具現化、評価、運用

- 【キーワード】プロジェクトにおける人間中心デザインプロセス(計画、要求定義、具現化、評価)の適用、予算、チーム編成、進捗管理

2-2 ユーザーの特定

- 1次ユーザー、2次ユーザー、間接ユーザー、ステークホルダー(関係者)の特定

- 【キーワード】ペルソナ、1次ユーザー、2次ユーザー、間接ユーザー、ステークホルダー

2-3 プロセスの選定および最適化

- プロセスにおける各活動の位置付け、人間中心デザイン適用プロセスの最適化

- 【キーワード】プロセスにおける各活動の位置付けや考え方、(プロセスの)テーラリング、(超上流からの)繰り返し、アジャイル開発、リーンUX

3.要求定義

3-1 利用状況の把握

- ユーザー調査による現状の把握

- 【キーワード】行動観察、構造化インタビュー、半構造化インタビュー、グループインタビュー、フォーカスグループ、質問紙(アンケート)、定性調査、定量調査、UXカーブ、フィールドワーク、アクセス解析、コンテキストの理解

3-2 理想の利用状況の想定

- To-Beの利用状況の想定

- 【キーワード】カスタマージャーニーマップ(CJM)、サービスブループリント(SBP)、(構造化)シナリオ

3-3 潜在・本質的要求の把握

- ユーザーの本質的要求の把握

- 【キーワード】タスク分析、KA法、上位下位関係分析、評価グリッド

3-4 提供価値・要求の定義

- ユーザー要求定義

- 【キーワード】バリュープロポジションキャンバス、構造化シナリオ法、ユーザーストーリーマッピング

3-5 要求のモデル化

- ユーザー要求を構造化・視覚化

- 【キーワード】ペルソナ法、ビジネスモデルキャンバス、ユーザーシナリオ、ユーザーストーリーマッピング、構造化シナリオ法

4.具現化

4-1 アイデアの創造

- アイデアの発想と収束

- 【キーワード】ブレインストーミング、KJ法、意味のイノベーション

4-2 アイデアの視覚化

- プロトタイピング

- 【キーワード】ペーパープロトタイピング、ラピッドプロトタイピング、ワイヤーフレーム

4-3 デザイン原則の適用

- デザイン原則、デザインパターン、ガイドラインの適用

- 【キーワード】デザイン原則、ユーザーインターフェースガイドライン、デザインシステム、スタイルガイド、デザインガイドライン

4-4 情報構造

- 情報構造のデザイン

- 【キーワード】情報アーキテクチャ、ワイヤーフレーム、サイトマップ

4-5 インタラクションデザイン

- 顧客接点におけるインタラクションのデザイン

- 【キーワード】サービスブループリント、ストーリーボーディング、8つの黄金律、対話の原則、デザインパターン(画面レイアウト、UIパーツ、画面遷移)

5.評価

5-1 専門家による評価

- 専門家による評価の目的と意義

- 【キーワード】専門家評価、インスペクション法、ヒューリスティック(経験則)評価法

5-2 利用者による評価

- 利用者による評価の目的と意義

- 【キーワード】ユーザビリティテスト、コンセプトテスト、受容性評価

6.運用

6-1 実利用状況の把握

- 実利用状況を取得することの重要性

- 【キーワード】実利用状況、バージョンアップ、アクセス解析

7.基本知識

7-1 情報デザイン

- 概念、構造(要素)

- 【キーワード】UXの5要素(戦略、要求、構造、骨格、表層)

7-2 人間の特性

- 人間工学、認知心理学、認知科学、文化人類学

- 【キーワード】認知プロセス、記憶、長期記憶、短期記憶、感覚記憶、ワーキングメモリ、宣言的知識、手続き的知識、チャンク、知覚的群化、アフォーダンス、スキーマ、学習の正の転移、ヒューマンエラー(ミステイク、スリップ、ラプス)、明順応と暗順応、加齢

7-3 ユーザビリティ

- 定義、要素、指標

- 【キーワード】ISO9241-11(JISZ8521)、ユーザー、利用状況、効果(有効)、効率、満足、目標、製品品質と利用時品質

7-4 アクセシビリティ

- 考え方、ハード/ソフト面、規格

- 【キーワード】ウェブアクセシビリティ、ユニバーサルデザイン、インクルーシブデザイン、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)、支援技術

7-5 テクニカルライティング/UXライティング

- 正しく/わかりやすく伝える技術、優れたUX実現のためのライティング

- 【キーワード】テクニカルライティング、使用説明、メッセージ、ガイダンス、ヘルプ、UXライティング、マイクロコピー、著作権

8.普及、連携

8-1 人間中心デザインの適用分の拡がり

- 行政、自治体、金融、教育、医療などにおける人間中心デザインの活用

- 【キーワード】DX、Society5.0、ソーシャルイノベーション、サーキュラーエコノミー、イノベーション創出

8-2 専門家との連携

- HCD専門家、UX/UIデザイナーなどとの連携

- 【キーワード】HCD専門家、UX/UIデザイナー、マーケター

問題例

問題例1:

ユーザー調査でわかったことを活用して、ユーザーを代表する仮説的な原型を作る方法のことをなんと呼ぶか、次の中から正しいものを選びなさい。(問題タイプA:意味)

①ペルソナ法

②ダイアリー法

③ジャーニーマップ

④ユーザプロファイリング

問題例2:

ユーザビリティ評価を実施する際に留意すべきこととして、最も適切なものを次の中から選びなさい。(問題タイプB:運用)

①すでに確立された手法や過去の資料を参考にする。

②特定の開発メンバーがユーザビリティ評価を行う。

③ユーザビリティ評価の裏付けとなるデータに基づく提案を行う。

④反対意見が出た場合は、デザイナーの方針を優先する。

問題例3:

人間中心デザインでは、リリース後もユーザーの利用状況の情報を収集して、分析、評価する。その理由を次の中から選びなさい。(問題タイプC:背景、必要性など)

①新規ユーザーを獲得するために施策を打つため。

②利用品質上に問題点がないかを確認し、改善するため。

③ソフトウェアの問題や不具合を見つけ出すため。

④ユーザーの購買行動を分析することにより、経営の安定化を図る必要があるため。

HCD検®認定検定とは

人間中心デザイン領域(UXデザイン、デザイン思考、デザイン経営、サービスデザイン等)で、HCS共創機構が認証した団体である認証団体が行う検定試験を指します。

認証団体が行う検定試験では、HCS共創機構の試験システムを用い、HCD基礎検定の問題を一部もしくは全部使用します。

認証団体が行う検定試験では、その団体が属する領域の独自問題を出題することがあります。独自問題は、HCD基礎検定問題作成ガイドラインに基づき、HCS共創機構の監修を受けます。

HCS共創機構では、人間中心デザイン関連領域でのHCD検®認定の基礎知識検定を実施する団体/企業を募集します。詳細が決まり次第、当サイトにてお知らせします。

HCD検認定UX検定™

認証団体第1号のUXインテリジェンス協会(UXIA)が実施する検定試験です。