KDDIアジャイル開発センター株式会社

代表取締役/CEO 木暮 圭一 氏

(聞き手 HCS共創機構 理事長 鱗原 晴彦)

以下敬称略

まずはじめに、KDDIアジャイル開発センター(KAG)木暮社長の自己紹介を兼ねて、御社の取り組みの概要をお聞かせいただけますか。

私がKDDI入社したのは1995年で、現在は31年目になります。もともとお客様の価値を重視して、マーケティングやプロダクト開発に携わってきました。そんな中で、あらためて「お客様の価値」というテーマに対して深く考えるようになりました。

デザイン思考との出会いは、何かしらのきっかけがあったと思いますが、強く意識し始めたのは2017年か18年頃だったと思います。その頃、社内でも「デザイン思考をやってみたい」というメンバーが少しずつ出てきて、具体的な取り組みも進み始めました。また、研究部門の中に「HCD-Net」に関わっている方がいて、会話する中で、「これはDXの時代において必要不可欠な要素だ」と、あらためて感じたんです。そこから、「デザイン思考を開発プロセスにしっかり取り入れよう」と思うようになりました。

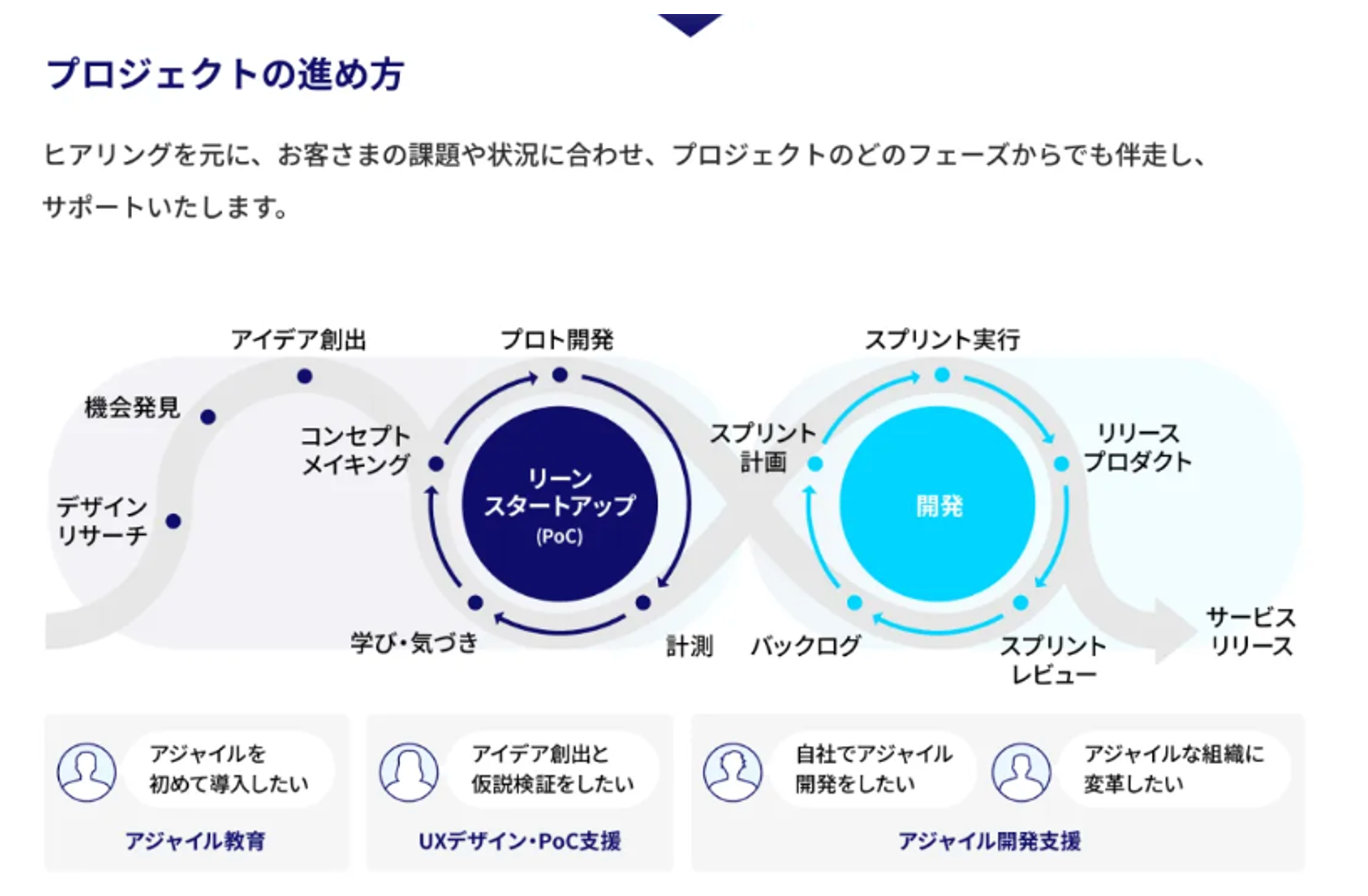

従来の開発プロセスでは、ユーザーの要求がうまく反映されていないことが課題でしたが、アジャイル開発を取り入れることで、仮説検証を行い、迅速にフィードバックを得ることができるようになりその課題は解消されました。また、デザイナーと開発エンジニアが同じチームで協働することで、より価値の高いプロダクトをスピーディーに提供できるようになりました。

社内に広める活動も積極的に行っており、その一例として毎週金曜日に情報共有の時間を確保しており、誰でも参加できるようにしています。その中では最新のトレンドや新たな取り組みを共有し、理解浸透を深めています。最近ではグラフィックレコーディング(グラレコ)にも力を入れており、一部エンジニアもそれを取り入れています。

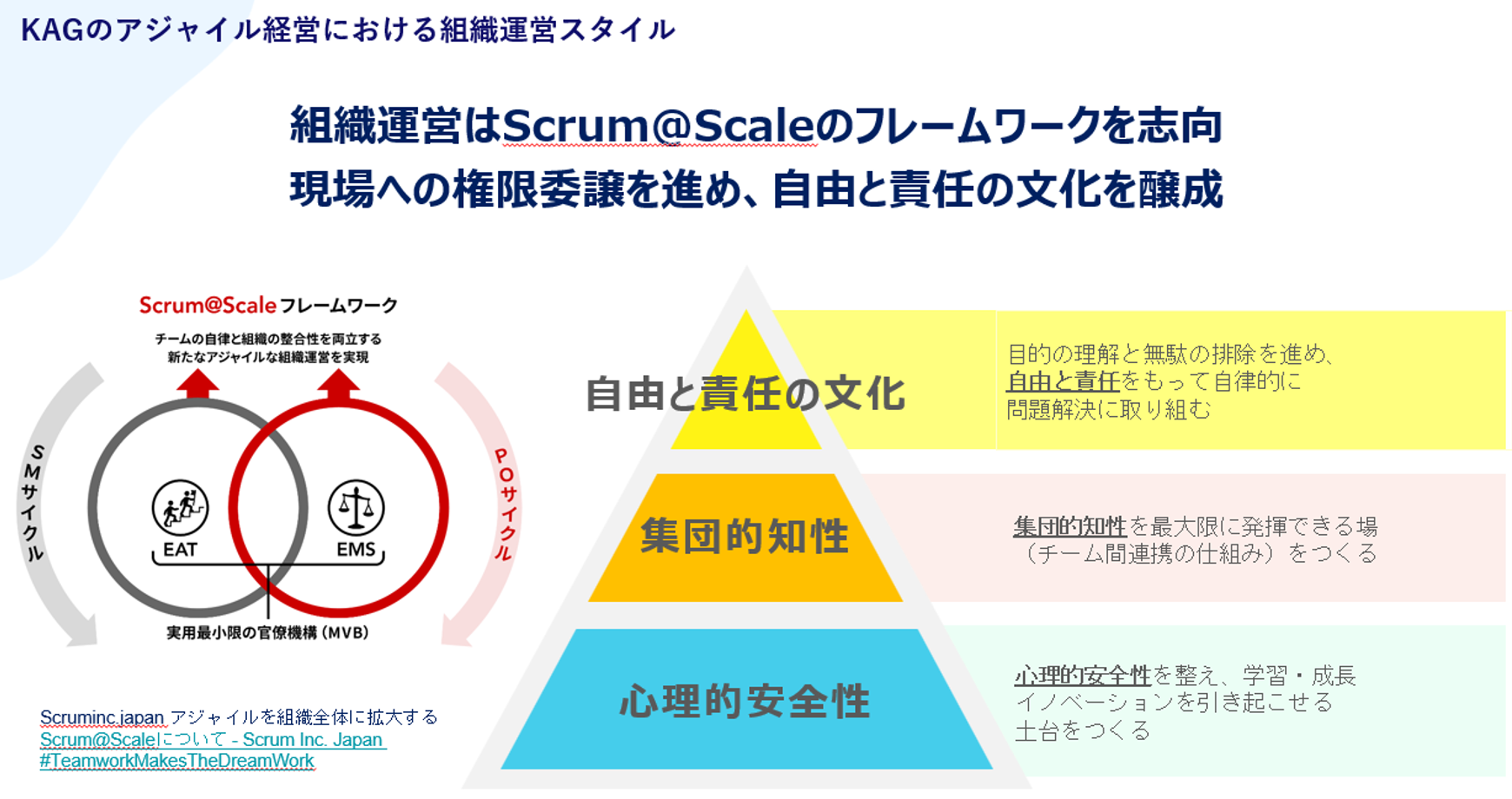

活動が根付くには、組織運営も重要となります。KAGでは心理的安全性を重視し、チームが自走し連携しながら成果を最大化することを目指しています。組織全体が自由と責任を持ちながら、効率的に働くことを意識しています。

開発プロセスの話になりますが、私自身も人間中心デザインの領域を長く見てきていて、特に組み込み系を中心に取り組んでいました。その中で気づいたのが、日本の開発プロセスには「ユーザー要求」がほとんど反映されていないという事実です。

その裏付けとして、総務省の大臣表彰も受けられた小樽商科大学の平沢先生が世界中の開発プロセスを調べた結果、日本は上流工程でユーザー要求を取り入れていないという事実が分かり、研究成果として発表されています。

御社では、今まさにそういったプロセスの見直しや組み換えが進んでいると理解してよいでしょうか。

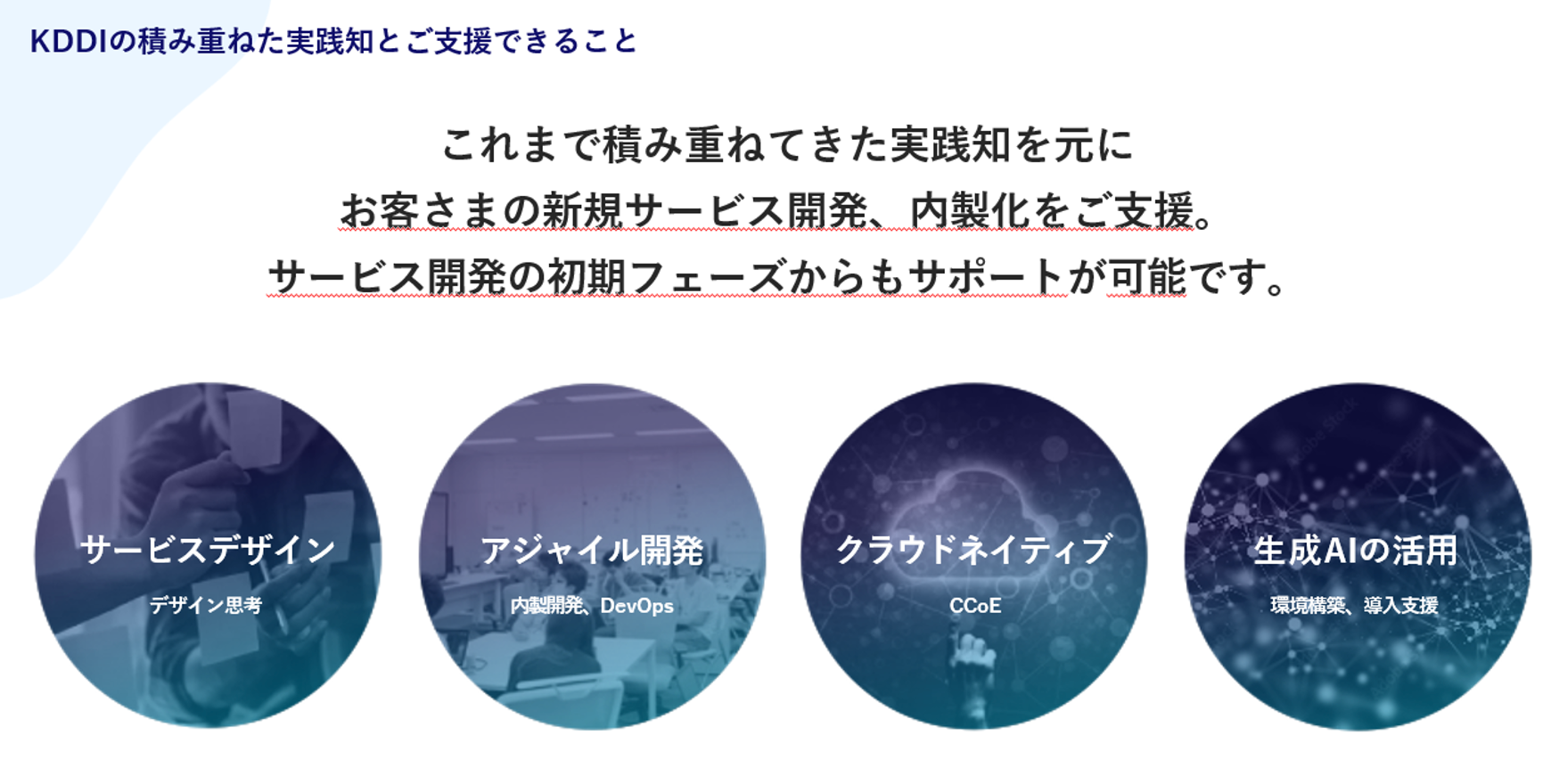

こちらでも触れられていたように、KAGは大きく「サービスデザイン・アジャイル開発・クラウドそしてAI」の四つの分野それぞれに強みがありますが、社員は1分野だけではなく複数の分野の専門性を持っています。そしてさまざまな社員が集まり、チーム全体で補いながら仕事を進めています。勉強会なども自発的に行われています。

素晴らしいですね。そういった動きが必要だということが、現場で自然に認識されてきたというのは、とても大きなことだと思います。あらためてアジャイル開発とデザイン思考の関係性やデザイン組織立ち上げにについてお聞かせいただけますか?

アジャイル開発に本格的に取り組み始めたのは2013年で、それ以前まではウォーターフォール型の開発(WF開発)しか経験がありませんでした。私はプロダクトマネージャー出身で10数年の経験がありましたが、WF開発のプロジェクトでは最初にすべて要件定義することができず、どうしても進めて行く中で要件追加や変更をするケースがあり、仕様変更を多く発生させておりました。またせっかくヒアリングしたとしても、リリースまでに長い期間を要し、リリースした時にはトレンドが変わっていることもありました。しかし、アジャイル開発を導入してからは、「仮説を立てて、お客様に試してもらい、フィードバックを得て素早く改善する」というサイクルが可能になり、各段と進め方が楽になりました。 そしてアジャイル開発によって、ユーザーの声をすぐに反映できるようになったことで、デザイン思考やユーザーインサイトを活かすことも可能となり、現場でもその重要性を強く感じるようになり、専門組織化につながりました。2017年に専門組織が立ち上がった後は役割がより明確になり、組織はどんどん大きくなっていきました。

KAGではデザイン思考はデザイナーのみが保有すべきスキルではなく、エンジニア、コーポレート、それこそ経営層まで全社員が理解するべきものと位置付けており、お客様とのプロジェクトや会社運営にも活かしています。

これからのDX時代においては、エンジニアであっても「デザインする」必要がありますし、場合によってはビジネスの視点にも踏み込んでいく必要があると感じています。

私は外部の専門会社として、いろんな企業に人間中心デザイン(HCD)をご提案してきましたが、その中でよく出てきたのが、たとえばマーケティングに関わっていた方々から「自分たちがやってきたことと何が違うの?」という疑問や、デザイナーの方からは「自分の表現したいことを大切にしたいのに、なぜユーザーの声をそこまで聞かないといけないのか?」というような声でした。

そういった疑問や反発があったのも事実で、我々自身も「本質」を十分に伝えきれていなかったという反省があります。だからこそ、御社の中でそういった流れがどうやってスムーズに浸透していったのか、非常に興味がありました。

私たちはアジャイル開発を採用しているので、その特性上、本格的に開発フェーズに入る前の仮説検証が非常に重要になります。ここでうまくいかないと、その後の工程を進めても意味がなくなってしまいます。そういう意味で、デザイン思考の重要性を強く意識しています。

また、プロダクトを作る過程でも、途中で立ち戻って見直すことが頻繁にあります。ですので、デザイナーとエンジニアが組織としてしっかり連携し、常に協力し続ける形でなければ、同じ目標には向かえないと感じています。

さらに最近では、AIの進化によってAIが担える領域がどんどん広がっておりデザインの領域にも多く適用しています。私たち自身の仕事の仕方や役割も変化していく必要があると感じていますし、常に危機感を持ち、意識的に新たな領域にチャレンジし続けることが重要であると考えています。

私は過去に、あまりポジティブとは言えない経験をたくさんしてきましたが、今のように組織としてうまく導入できているのを見ると、こうした取り組みがもっと広がっていってほしいと感じます。

「マインドの醸成」という言葉を使うようにしているのですが、やはり実際に良い体験ができた人たちが、その後の社内文化にも良い影響を与えていくと思うんです。 それで、社内ではそういった成功体験がきちんと共有されたり、仕組みとして展開されたりしているのか、個人的にとても関心があります。

私たちの取り組みの例として、前にも触れたように社内勉強会を定期的に開催しています。たとえば毎週金曜日に全社員が参加可能な1時間の枠を確保しており、技術的な話題だけでなく、デザインやUXに関する内容も共有するようにしています。デザインチームのメンバーが実際に取り組んだプロジェクトを紹介してくれたり、一緒にワークショップを行ったりもしています。そうやって「手触り感のある体験」を持てるように工夫しています。

同じく前にも触れましたが、は「グラフィックレコーディング(グラレコ)」も広めています。デジタル化の時代ですが、グラレコはアナログの良さがあり、全体の把握や詳細の理解が深まり、共通言語としてステークホルダーとの会話も弾み非常に有効なツールだと認識しております。特にAIが進化する今だからこそ、アナログの良さがより際立ってくると感じています。UXの現場でも、アナログな手法で深めていく部分ってまだまだ多いですしね。

グラレコがあることで、堅苦しい文章ではなくビジュアルで共有できるので、最初の理解やチームビルディングにも役立ちます。もちろん、絵を描くのが得意じゃない人もいます。でも、一般的なコミュニケーションのルールとして「相手を批判しない」「否定しない」といった基本を守れば、楽しく進められると思っています。

そういったことも含めて、皆さんが情報をうまく共有しながら、ビジネスコミュニケーションの力を自然と身につけているんですよね。

そうですね。うちの会社でも、そういった文化づくりに力を入れていて、さまざまな取り組みをしています。

まず組織として大事にしているのが、「心理的安全性」です。最近はよく耳にする言葉になりましたが、実は2013年にアジャイル開発を始めた頃から、すでに社内で取り入れておりました。

この「心理的安全性」を土台に、「集団的知性(チームの総合力)」を最大限に引き出すことを目指しています。メンバーが連携しながら成果を出すためには、自由と責任、つまりある程度の裁量や判断力も必要になりますよね。ただ、それらは土台があってこそ機能するもので、それがないと、みんながバラバラに動いてしまって、うまくいかないんです。 私たちは、この“土台”となる組織構造をとても大切にしていて、常に明文化して共有しています。その上で、いろんなアイデアや仕組みを柔軟に組み込んで、社外に向けても自由に発信していける、そんな組織運営を目指しているんです。

すばらしいですね。それって、単にビジネスの基礎を超えて、応用力や専門性まで、社員一人ひとりが総合的な力を発揮できるような環境ですよね。

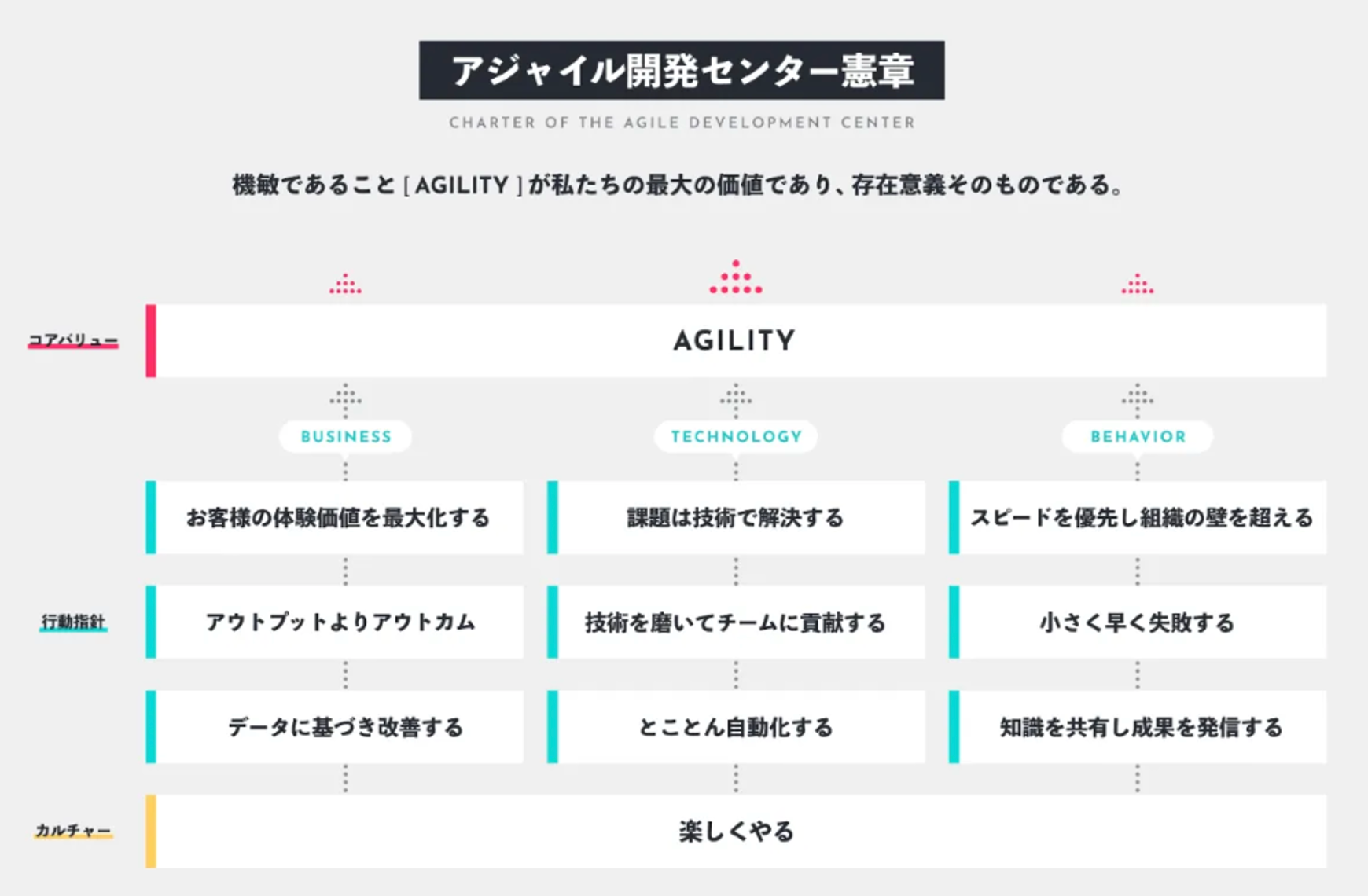

まさにその通りで、私たちは「アジャイル開発センター憲章」という社内の行動指針のようなものを2019年に作りました。ちょっとした行動のルールや価値観も含まれていて、「楽しくやろう」とか「課題は技術で解決する」みたいなことまで書かれています。

ただ、それを“なんとなく”やるのではなく、ちゃんとデザインや技術の力として位置づけて、フレームワークに落とし込んで、それぞれの業務に置き換えて考えるようにしています。いわば“共通言語”を作っているイメージですね。 そういった共通の理解があることで、チームとしての一体感も強まると思っています。

それを社外にも発表して、実践までされているのがすごいですね。

ありがとうございます。ちなみに、具体的な説明をするためのブレイクダウン資料も用意していますし、ブログでも込められた意味や想いを紹介しています。

この行動指針で使っている言葉は、わりと普遍的で誰にでも通じるような内容になっていると思いますが、それをどう受け取るか、どう解釈するかという部分がすごく大事なんです。常識の範囲で「ああ、これはこういうことなんだね」とメンバー同士で話し合えるだけでも、十分意味のあることだと思っています。

実は、外部のお客様から「これ、うちにも作ってほしい」と言われたこともあるんですが、自分たちで作ることにこそ意味があると考えています。自分たちの働くルールを自分たちで定義した方が、より浸透しますよね。

私もそう思います。ただ、私たちは外部のコンサルタントとしてお客様のもとに伺う立場ですので、組織論や経営に関わるような話をすると、「それは余計なお世話だ」と受け取られてしまうことも少なくありません。

また、お客様のプロジェクトチームと一緒に取り組む際に「今がタイミングだ」と思ってお話しすることはあるのですが、「それって具体的にどういうことなの?」と戸惑われてしまうこともあります。

ですので、私たちはできる限り自分たちの経験や事例をベースにして、実際に体験していただきながら理解を深めてもらうようにしています。

そういった意味で、皆さんの取り組みは本当にすごいなと思っています。

ありがとうございます。そのような時に、私たちは「実践知」という言葉をよく使っています。

日本の企業は特に「前例がない」ことに対して慎重な傾向があると思います。私たちは10年を超えるアジャイル開発の中で、成功も失敗も数多く経験しています。その失敗から得られた学びこそが大切な価値だと捉え、お客様にも包み隠さず共有し、一緒に伴走しながら試行錯誤していく姿勢を大事にしています。

実際にその取り組みを聞いていると、まさに「人間中心・共創実践企業」と呼ぶにふさわしい活動内容ですよね。

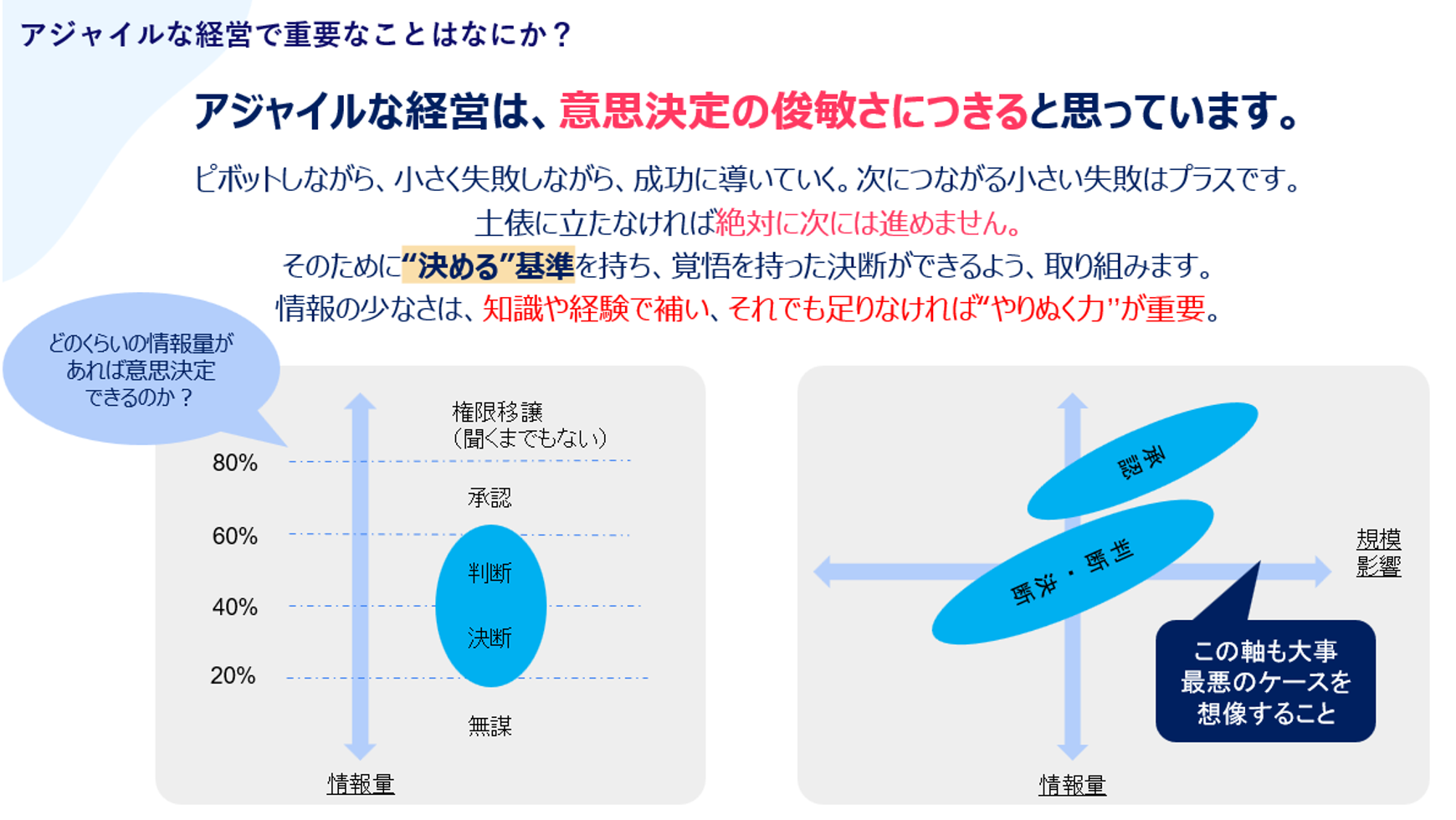

はい。私は常日頃より会社運営をアジャイル化する、いわゆる「アジャイル経営」に取り組んでいます。

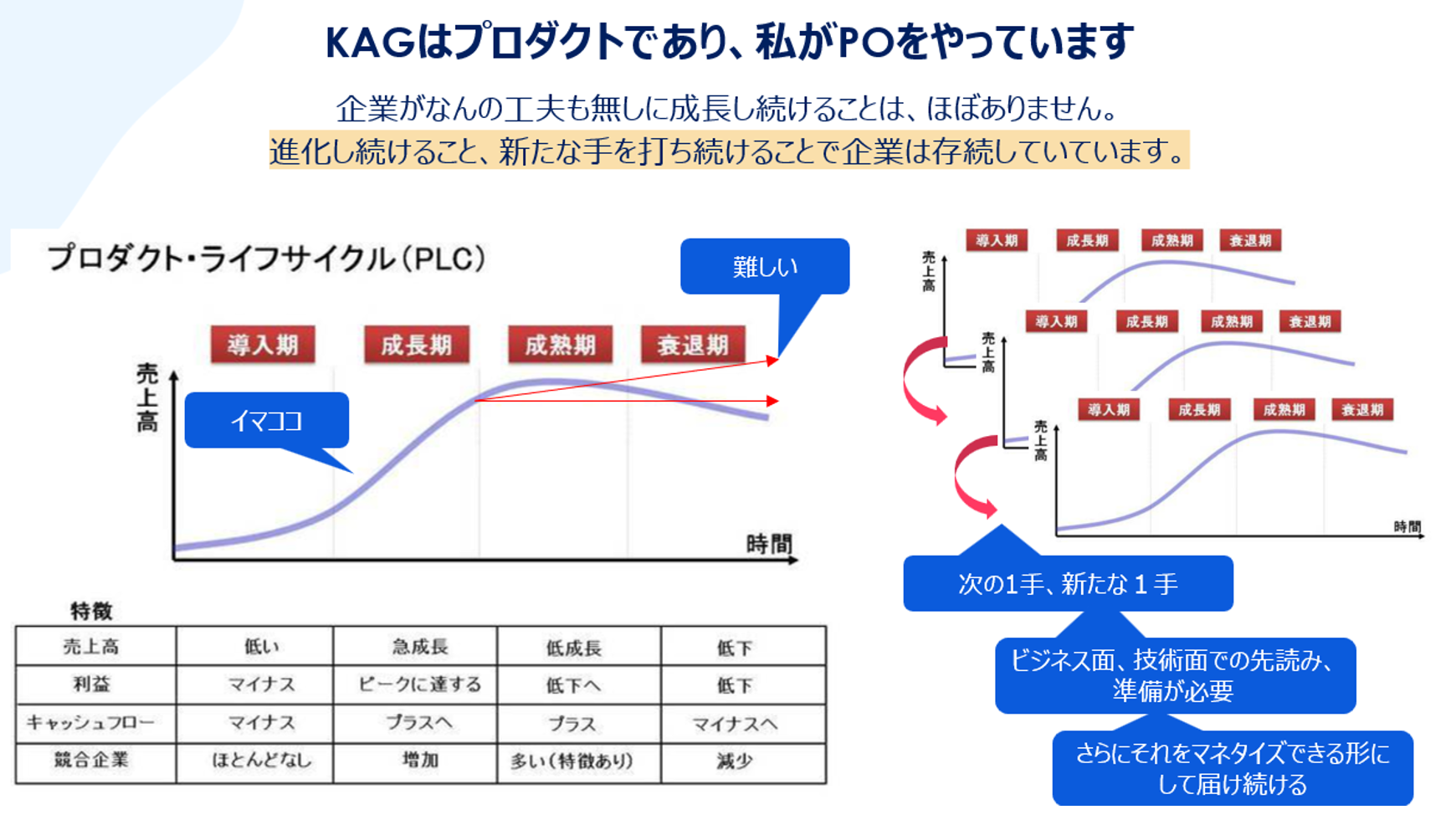

例えば、「会社=プロダクト」と捉え、自社の在り方や価値そのものをプロダクトとして磨き続ける必要があるという考え方をまとめています。

また、「意志決定は40%の情報が揃ったら行う」というルールもあります。100%揃うまで待っていたらアジリティが損なわれ、結果として何も進まなくなってしまうからです。

アジャイル開発をうまく回すには、こうしたアジャイルな組織の在り方が不可欠だと思っていますし、その中には当然、デザイン思考の考え方も含まれています。

そういった方針のものに、KAGはKDDIグループや外部のお客様と幅広い領域で実践しています。

KDDIグループで培ったナレッジをお客様に活かしていったり、逆にお客様との取り組みをKDDIグループにも活かしていく。そのような連鎖により、日本のDX加速に少しでも貢献できればと思って、日々取り組んでおります。

本当に理想的なビジネスの形ですね。

皆さんのようにしっかり伴走してくださる体制が整っているので、KDDI本体側のサービス企画の方とも良い関係が築けているのだと感じます。

KDDI本体にもデザイン組織があり、私たちとも連携しながら一緒に取り組んでいます。

最近では「UI/UX」からさらに踏み込み「CX(カスタマーエクスペリエンス)」にまで領域を広げサービスづくりをしています。

ただ、そのためにはより幅広い知識や経験が必要になってきます。だからこそ、今後ビジネスを加速させるための鍵は「AI」だと私は思っています。

かつてKDDIさんの光回線の番組コンテンツがケーブルテレビのコンテンツに限られていて、KDDI本体のサービスが利用できないケースを体験したことがあります。

公共インフラとしての役割が大きいKDDIさんだからこそ、提供するサービスの裏側には複雑な仕組みや連携が必要なんだと、そのとき改めて感じました。

もちろん、最近ではそうした分断もほとんどなくなってきて、社内外の連携も非常にスムーズになってきています。

ただ、ソフトウェアだけで完結する領域であればアジリティが発揮しやすいのですが、セットトップボックスのようなハードが関わると、更新や変更のハードルが上がってしまうこともあります。だからこそ、ウォーターフォールとアジャイルをうまく組み合わせたり、ハードとソフトのバランスを取りながら開発を進めていく必要があるんですよね。今後は、よりソフトウェア側にシフトしつつも、ハードやロボティクス、AIなどを含めた統合的な視点が求められていくと思います。

このような進化の中で、ヒューマン・ドリブン(HD)の世界もますます広がり、私たちの役割もどんどん進化していくはずです。「レベルアップ」し続けないと、本当に置いて行かれますね。 AIやロボットが普及するこれからの時代において、デザイナーの働き方がどう変わるのか、あるいはAIロボットと共に働く未来を描いた動画など、そういった”少し先の未来”を見せられるようなコンテンツがたくさん作れると良いなと思っています。

そういう意味では、御社の取り組みは私から見るととても順調に進んでいるように感じます。でも、社長からすれば「まだまだこれから」という感覚なのかもしれませんね。

ここ数年でサービスでの差別化が本当に難しくなってきました。昔のガラケー時代にはKDDIにはBREWというプラットフォームがあって、それによってさまざまなコンテンツが集まることで経済圏が出来ていました。でも今は、AppleやGoogleのような大きなプラットフォーマーが存在していて、ソフトウェアで作れるものは誰でも作れてしまう時代です。 となると、差別化できるのは「いかに早く出すか」「どれだけ深い技術を持っているか」「どんなデータを活用しているか」といった点しかありません。真似される前提の中で、どうやって自社の価値を高めて選ばれるかが、ますます難しくなってきています。だからこそ、今お話ししたような”先に仕掛ける”取り組みが必要だと感じています。そしてやっぱり、「早くリリースし、それを磨き続けたものが勝つ」と私は思っています。ベンチャー企業もどんどん出てきている中、立ち止まってはいられません。新しいことに挑戦し続けなければなりませんし、そうした挑戦の中で企業としての信頼性も高めていく必要があります。

私たちはHCD(人間中心設計)の専門家資格をはじめ、さまざまな認定資格を取得しており、そうした専門性を活かし、全力で取り組んでいるところです。

ありがとうございます。お話を伺ってとてもよく理解できました。

最後に先ほどの「AI時代のデザイナーの働き方」について触れられましたが、今後さらにデザイナーの活動の幅が広がっていく中で、今回のHCD基礎検定の意義や今後の働き方について補足してご説明いただければと思います。

職種間の垣根がある程度まで低くなってきていることで、専門性を持つまでのハードルも下がってきています。お互いの専門を理解し合いながら、より良いコンビネーションを築くための時間が、AIの進化、活用などで確保できるようになると思いますし、学習コストも減るのではないでしょうか。そうして生まれた時間を、深さを追求するのか、横に広げるのか──その方向性は人それぞれで良いと思います。ただ、AIの進化がアジャイルな働き方にとって大きなプラスになっているのは間違いなく、非常に可能性を感じています。

本日はご多用のところ、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

2025年4月8日(火)

虎ノ門ヒルズ KDDIアジャイル開発センター会議室にて